„Mein Name ist Michael Michels“. Das sorgt oft, wenn nicht gerade ein Peter Peters oder Jens Jensen vor mir steht, für Lacher oder skeptische Blicke. Entweder werden meine Eltern als „kreativ“ gelobt oder ich bemitleidet. Oft drehen sich Gespräche um meinen Namen. So ist auch mit Blick auf meine Hochzeit und die anstehende Ehe eine der meist gestellten Fragen: „Wie macht ihr es mit euren Namen?“

Ich bin Michael Michels; bald 24 Jahre. Mit diesem Namen zu leben gehört zu meiner Identität; ganz zu meinem Wesen. Ich würde fast behaupten, dass einen Teil meiner Art, wie ich mich vor und zu anderen Menschen verhalte, von diesem Namen bestimmt ist. „Michael Michels, Vor- quasi wie Nachname“: So stelle ich mich öfter selbst zum Beispiel am Telefon vor.

Seit zwei Wochen beschäftigt mich das Thema „Name“ nochmal ganz neu. Ich habe dort im Rahmen einer Exkursion das Konzentrationslager Auschwitz und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besucht.

Ich kann und möchte gar nicht erst versuchen, euch meine Gefühle und Gedanken niederzuschreiben, die ich mit diesen Orten und den dortigen Ausstellungen verbinde. Es geht sowieso nicht. Auch weil ich gar nicht weiß, was ich in Anbetracht von Zahlen und Fakten, die man nicht verarbeiten kann, Ausstellungsstücken und Bildern, deren Grauen jede Vorstellbarkeit übersteigt und abertausenden Lebensgeschichten, über deren schreckliches Ende ich nicht traurig genug sein kann, fühlen oder denken soll.

Gefangene, die nach Auschwitz kamen, bekamen ihre Häftlingsnummer auf die Haut tätowiert. Von diesem Moment an trugen sie offiziell ihren Namen nicht mehr; waren nichts anderes als eine Nummer, ein Platz auf einer Liste in einem abartigen, perversen Mordsystem.

Aus Namen wurden Nummern. Aus Menschen wurden Nummern. Mit der Nummer war eine Entmenschlichung der Gefangenen auf die Spitze getrieben. Ich komme da nicht darauf klar….

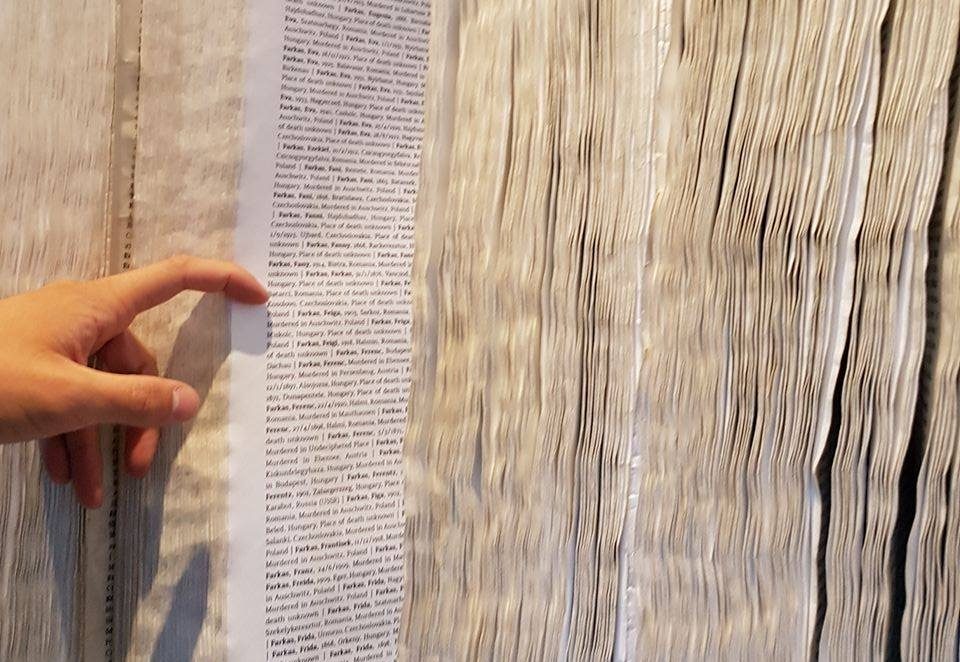

Die Gedenkstelle Yad Vashem hat auch in Auschwitz selbst eine eindrucksvolle Gedenkstätte errichtet. In einem gigantischen Buch sind alle Namen erfasst, die bisher als Opfer des Holocausts bekannt sind. Für mich war es verstörend sich durch unzählige Seiten zu blättern. Zugleich fand ich es wunderschön, dass man hier eine entscheidende Korrektur an diesem unmenschlichen System vorgenommen hat: Aus Nummern wurden wieder Namen.

In Yad Vashem selbst werden im Kinderraum in einer Endlosschleife alle bekannten Namen der im Holocaust ermordeten Kinder vorgelesen. Für 1,5 Millionen Namen braucht das Band drei Jahre. Dann geht es wieder von vorne los. All den unschuldig ermordeten Kindern werden wieder Namen gegeben. Jedem einzelnen!

„Ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird“ (Jes 56,5)

Gott, ich kann dir gar nicht genug dafür danken, einen Namen zu tragen.